기본

쓰레기 쌓인 고분에서 나온 ‘안라의 금동관’[이한상의 비밀의 열쇠]

황태자의 사색

2022. 4. 5. 11:41

728x90

쓰레기 쌓인 고분에서 나온 ‘안라의 금동관’[이한상의 비밀의 열쇠]

이한상 대전대 역사문화학전공 교수

입력 2022-04-05 03:00업데이트 2022-04-05 03:15

그나마 금관가야와 대가야의 경우 건국 신화와 왕계의 일부, 그리고 멸망 과정에 관한 기록이 전하지만 다른 나라들의 역사는 수수께끼로 남아 있다. 영남 각 분지의 산등성이에 군집하는 거대한 고총만이 그 옛날 가야의 영화를 웅변할 뿐이다.

학계는 4세기까지 김해의 금관가야, 5세기 이후 고령의 대가야가 연맹의 리더 역할을 한 것으로 보고 있다. 그런데 한 번도 맹주가 되지는 못했지만 늘 그에 준하는 독자성과 영향력을 행사하던 ‘넘버 투’가 있었으니 바로 경남 함안에 웅거한 아라가야로, 당시에는 안라(安羅)로 불리던 나라다.

○ 말이산고분 파헤친 일제

일제는 조선을 강점한 후 임나일본부의 존재를 밝히기 위해 총력을 기울였다. 김해와 함안에 임나일본부가 있었을 것으로 상정하면서 먼저 김해를 샅샅이 뒤졌지만 그곳에서 흔적을 찾지 못하자 거대한 고총이 군집을 이룬 함안 말이산고분군으로 눈길을 돌렸다.1917년 조선총독부의 이마니시 류 조선고적조사위원이 사전조사를 통해 말이산에서 가장 큰 34호분(현 4호분)을 발굴하기로 결정했다. 이 무덤의 규모는 지름이 39.4m, 높이가 9.7m에 달했다. 그는 인부 수십 명을 동원해 무덤을 파헤치기 시작했다. 5일 만에 석곽의 한쪽 벽을 확인했는데, 그는 그곳을 ‘석실 입구’로 오인하고 벽을 뜯어낸 다음 내부로 진입했다. 그리고 유물이 어떤 모습으로 출토됐는지를 보여주는 단 한 장의 사진도 남기지 않고 하루 만에 유물 160여 점을 반출했다.

당초 예상과 달리 임나일본부의 존재를 증명할 만한 중요 유물이 나오지 않았다. 다만 왜에서 들여온 것으로 보이는 녹각제 칼집 장식이 나왔을 뿐이다. 출토 유물 가운데 다수는 토기였다. 그 가운데 수레바퀴 모양의 장식이 달린 토기는 삼국시대 토기 가운데 유례가 드문 것이다. 이 무덤에서는 철제 무기류와 함께 치아 1개, 여러 조각의 인골이 수습됐다.

○ 신문 배달 학생이 발견한 마갑총

6월 6일 이른 아침, 신문을 배달하던 한 고교생이 그곳을 지나다 유물 조각을 발견하곤 그 사실을 신문지국장에게 알렸다. 평소 문화재에 관심이 많던 지국장이 현지를 확인한 다음 당국에 신고하면서 하마터면 사라질 뻔한 유적이 가까스로 살아남았다. 창원문화재연구소(현 가야문화재연구소) 연구원들이 긴급히 투입돼 조사를 벌인 결과 훼손된 유적은 무덤구덩이의 길이가 9m, 너비가 2.8m에 달하는 대형 목곽묘였다.

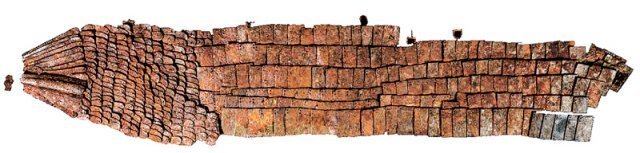

포클레인으로 훼손된 부분부터 노출한 다음 온전히 남은 부분의 흙을 조금씩 걷어내자 철판을 엮어 만든 말갑옷이 드러났다. 말의 머리, 목, 몸통을 덮었던 갑옷을 2등분해서 무덤 주인공의 좌우측에 가지런히 묻어준 것이었다. 아쉬운 것은 왼쪽 말갑옷의 상당 부분이 훼손된 점이다. 주인공의 허리춤에는 금과 은실로 무늬를 새겨 넣은 장식대도 1점이 원상을 유지한 채 남아 있었다.

그간 고구려 고분벽화를 통해서만 볼 수 있었던 말갑옷의 실물이 확인됐다는 사실이 언론을 통해 공개되자 학자들은 물론 시민들의 반응도 뜨거웠다. 이 무덤은 안라에 대한 연구를 촉발했고 마갑총이라는 이름이 붙여졌다.

○ 금동관에 담긴 맹주의 꿈

이 무덤은 구조가 특이하다. 암반층을 깎아내 둥근 봉분의 형태를 만들고 다시 그 중앙을 파낸 다음 목곽을 시설했다. 내부에서는 안라 스타일의 토기가 다수 출토됐는데, 몇 점의 토기는 배 모양, 집 모양, 사슴 모양을 하고 있어 눈길을 끌었다. 또한 갑옷과 투구, 말갑옷, 각종 철제 무기, 말갖춤이 출토됐다.

가장 주목받은 유물은 금동관 조각이다. 파손된 채 발견돼 아쉬웠지만 주변국 왕관과는 판이한 디자인이었다. 관테 위에 두 마리의 봉황이 서로 마주 보는 도상을 갖춘 것으로, 안라의 공방 제작품이다. 이 관이 발굴됨에 따라 5세기 초 이후론 안라의 왕 역시 신라, 백제, 대가야의 왕과 마찬가지로 황금으로 장식된 관을 쓰고 자신의 높은 지위를 과시했음을 알 수 있게 됐다. 비록 전기 가야연맹에서도 후기 가야연맹에서도 늘 2인자로 취급받았지만 이 금동관은 안라 왕이 스스로 맹주가 되고 싶은 소망을 담아 만든 장식품으로 해석할 여지가 있다.

근래 말이산고분군에서 무덤 천장에 새겨진 별자리가 확인됐고 중국 남조에서 수입한 청자가 발굴되기도 했다. 앞으로 또 어떤 새로운 자료가 공개될지 궁금하다. 추가적인 발굴과 연구를 통해 안라를 감싼 두꺼운 베일이 모두 걷힐 수 있기를 바란다.

이한상 대전대 역사문화학전공 교수