728x90

▶ 여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

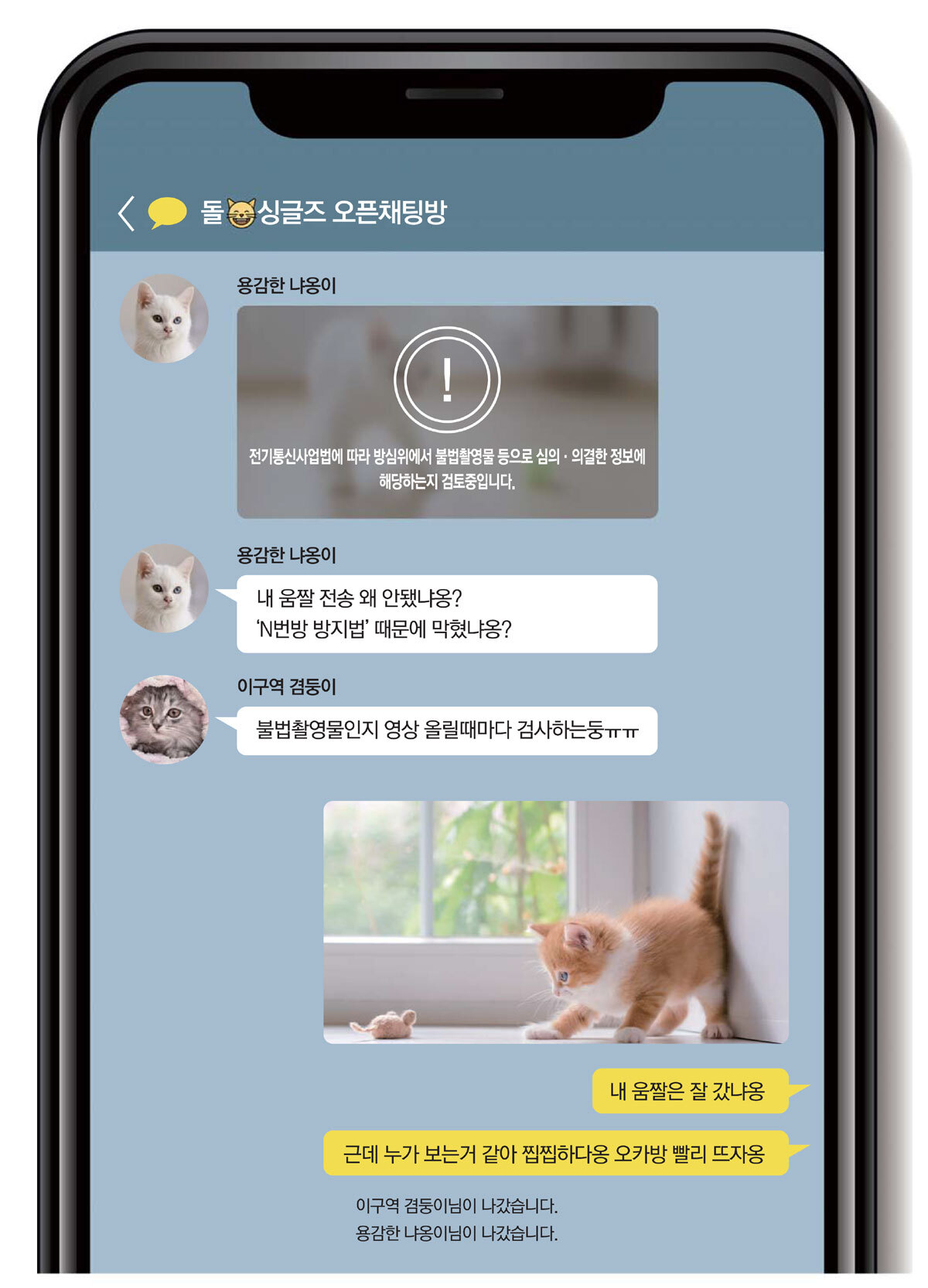

◆ 정부 "사적 대화방 검열은 사실무근"

정부는 또 내용을 들여다보지도 않는다고 강조한다. 불법촬영물을 모아둔 데이터베이스(DB)를 기반으로 영상의 고유 숫자값(이하 DNA값)을 추출해 이를 인터넷에 떠도는 불법촬영물과 맞춰보는 방식이라는 것. 숫자값의 일치 여부를 따지는 것인 만큼 '내용'을 보고 불법 영상임을 판단하는 검열과 다르다고 정부는 일관되게 강조해왔다.

◆ DNA값 필터링 방식도 완벽하지 못하다?

하지만 정부 입장에 대해 네티즌은 물론 보안업계에서는 중요한 기술적 문제를 제기한다. 먼저 DNA값으로 필터링하는 방식이 효율성이 떨어진다는 지적이다.

N번방 방지법 규제 대상은 일평균 이용자 10만명 이상 또는 연평균 매출액 10억원 이상 사업자 중 사회관계망서비스(SNS), 온라인 커뮤니티, 대화방 등을 제공하는 곳이다. 구글, 트위터, 메타(옛 페이스북)부터 네이버, 카카오, 디시인사이드, 뽐뿌 등 87개 사업자가 대상이다.

지난해 말 개최된 '디지털 플랫폼 정책포럼 토론회'에서 손지윤 네이버 정책전략총괄 이사는 "최근 N번방 방지법의 경우 법안 목적에는 충분히 동의하지만 내용이나 실질적으로 작동하는 데 있어서 사업자 의견이 잘 반영되지 않았다"고 아쉬워했다. 업계는 DNA값이 너무 방대해 서버 과부화 등 문제를 일으킬 수 있다고 본다.

정보기술(IT)업계 관계자는 "1시간짜리 영상 기준으로 보면 DNA값이 무려 30만 단위 이상 숫자가 나온다"며 "하루에도 웹하드와 SNS 등에 올라오는 영상 수십만 개를 덩치가 큰 DNA값과 1대1로 모두 비교하는 것은 현실적으로 어렵다"고 설명했다. 이에 따른 서버 과부하와 막대한 시간·비용 발생 문제도 간과할 수 없다고 업계는 목소리를 높인다. 인터넷업계 관계자는 "차라리 해시값(숫자 32자리)으로 먼저 위험 소지가 있는 영상을 거르고, 정말 문제 소지가 될 만한 영상에 한해서 DNA값을 적용하는 게 더 효율적"이라고 조언했다.

◆ 정부밖에 모르는 '깜깜이 DB' 논란도

▶ 여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

정부가 직접 DB를 만들고, 이와 대조하며 인터넷 공간에 올라온 성범죄 추정 동영상을 사전 차단하는 사례는 세계적으로 한국이 유일하다.

기본적으로 해외 선진국 역시 디지털 성범죄에 대해서 규제해야 한다는 논의가 활발히 진행되고 있다. 영국은 온라인안전법(Online Safefy Bill)을 통해 디지털 성범죄뿐만 아니라 괴롭힘·혐오·가짜뉴스 등을 함께 처벌하는 초안을 지난해 5월 공개했다. 아직 법 통과는 안 됐지만 적발된 온라인 사업자에게 최소한의 안전의무를 부과하고 이를 어기면 1800만파운드(약 280억원) 혹은 전 세계 매출 10% 중 더 큰 쪽을 벌금으로 부과하도록 하고 있다.

이에 대해 영국 내에서도 입법이 모호하다며 '과도한 규제'라는 입장과 아동·청소년·여성 등 약자를 보호하기 위해서 필요하다는 의견이 대립하고 있다.

호주 역시 비슷한 법안을 통해 2015년부터 보호된 '아동 대상 사이버폭력'의 범위를 올해 6월부터 성인까지 확대한다. 신고가 들어올 경우 위원회는 이에 대해서 온라인 사업자에게 삭제하도록 할 권리가 있으며, 삭제에 불응하면 벌금을 부과하는 것이 특징이다.

하지만 그 어느 선진국도 국내와 같이 정부가 직접 DB를 만들어 이와 대조하는 방식을 취하고 있지 않다. 정부가 마련한 필터링 기준이 확대될수록 빅브러더(절대적 검열·통제) 유혹이 커질 것이라는 염려다.

인터넷상에서는 "지금은 정부가 카카오톡 오픈채팅방 등에서 불법찰영물 여부를 필터링한다지만 향후 정부와 정치권의 입장 변화에 따라 검열 대상이 확대될 수 있다"는 반론이 커지고 있다. IT업계 관계자는 "정부가 기술적 조치를 낙관한다면 정부 DB의 신뢰성 문제, DNA값과 해시값을 변조한 최소한의 규제 정도에 대해 구체적 로드맵을 제시해야 한다"고 말했다. 아예 해외 주요국처럼 기본적으로 사업자에게 자율규제 의무를 부여하고 불법촬영물이 의심되면 정부 기구를 통해 영상 삭제를 강제하는 형식이 더 지속가능하다는 주장도 나온다.

[나현준 기자]

'기본' 카테고리의 다른 글

| 대학시절 학사경고 제적생이 '공부법 전도사'로 나선 까닭 (0) | 2022.01.22 |

|---|---|

| "기술적 조치는 과도" 정부도 인정했었다 [Digital+] (0) | 2022.01.22 |

| 게임속 "찬미하라" 외쳤던 그 목소리…'중학생 사자'로 변신했죠 (0) | 2022.01.22 |

| TV드라마속 화려한 원장님은 개뿔! 대머리 의사 웹툰에 웃음 터졌다 (0) | 2022.01.22 |

| 코로나 구실로 경제자유 구속해선 안돼…오히려 경제 망치는 길 (0) | 2022.01.22 |