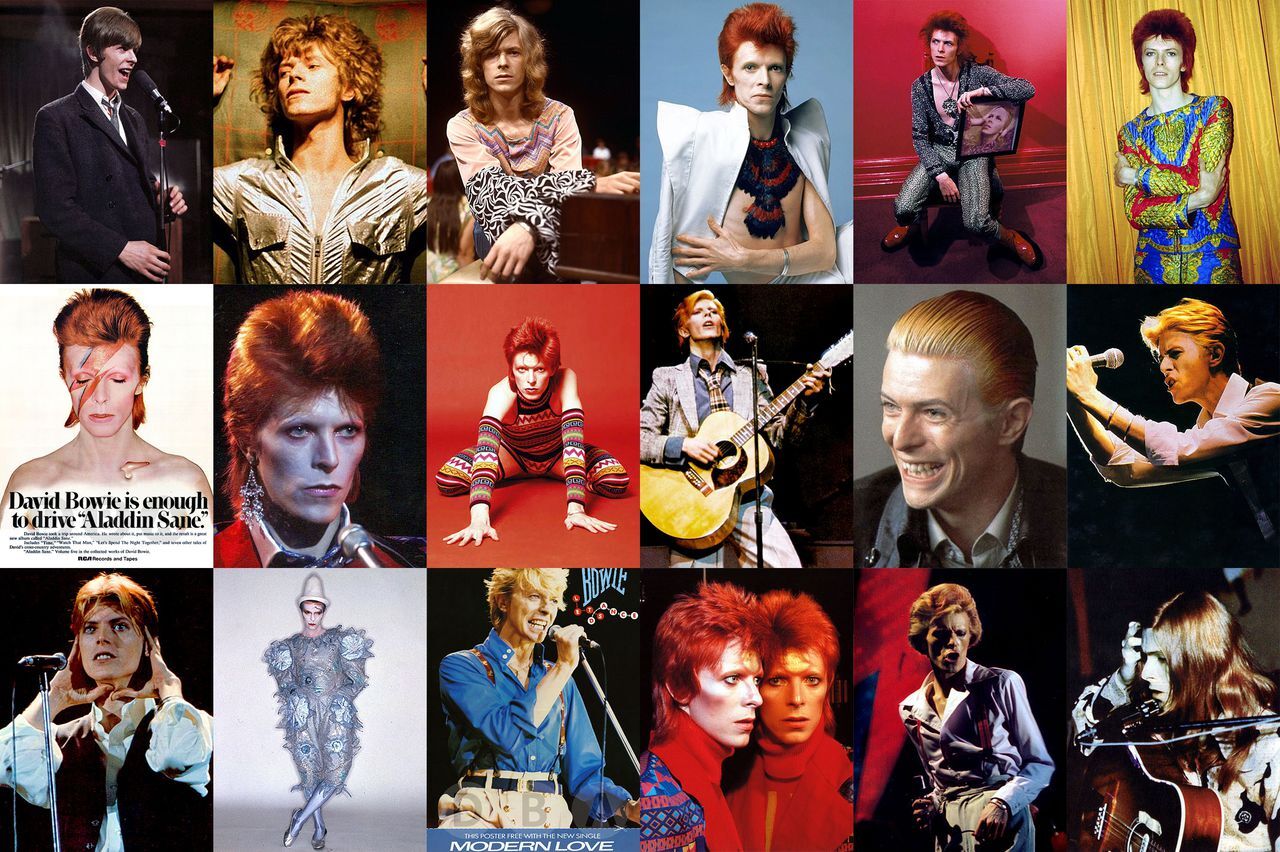

[아무튼, 주말] 파격적인 외모·패션·음악… 끊임없이 변신한 ‘우주 외계인’

[배순탁의 당신이 몰랐던 팝]

달 착륙 맞춰 등장한 시대 아이콘

데이비드 보위의 ‘스페이스 오디티’

해외에서는 압도적인 존재감을 지니고 있지만 국내 인기는 상대적으로 뒤처지는 전설이 몇 있다. 데이비드 보위(David Bowie)가 그중 하나다. 아마 당신은 반문하고 싶을 것이다. “데이비드 보위 모르는 사람 어디 있냐”고.

데이비드 보위의 국내 판매량은 처첨한 수준이다. 사람들, 데이비드 보위 잘 모른다. “이름 정도 들어봤네” 싶은 경우가 태반이다. 그렇다. 나와 내 주변이 전부를 대변하는 리트머스 시험지가 되기엔 너무 소박하다는 걸 우리는 명심해야 한다. 따라서 데이비드 보위를 제법 알고 있는 당신이여. 기뻐하기 바란다. 음악 좀 들어온 나 자신을 뿌듯하게 여겨도 좋다.

그나마 친숙한 노래가 없지는 않다. 대표적으로 퀸(Queen)과 함께 발표한 ‘언더 프레셔(Under Pressure)’(1981)를 빼놓을 수 없다. 이 곡의 인기는 지금도 상당하다. 한데 이 인기, 아무래도 퀸 현상에 빚진 바가 크다고 봐야 한다. 그래도 괜찮다. 우리에게는 아직 12척의 전함, 아니 데이비드 보위의 또 다른 명곡이 있다. 바로 저 유명한 ‘스페이스 오디티(Space Oddity)’다.

해석하면 ‘우주 괴짜’ 정도 된다. 그렇다면 우리는 왜 ‘괴짜’라는 단어를 굳이 붙였는지에 대해 알아야 한다. 곡의 주인공은 ‘톰 소령’이다. 직업은 우주비행사. 그는 관제센터와 교신하면서 막 우주여행을 떠날 참에 있다. 시작은 이렇다.

“관제센터에서 톰 소령에게 알린다/ 단백질 알약 먹고 헬멧을 착용하기 바란다/ 카운트다운 시작/ 엔진 켜고 점화장치 체크하라/ 신의 가호가 있기를.”

우주선이 발사되고, 톰 소령은 궤도 안착에 성공한다. 여기부터가 중요한 대목이다. “당신이 정말로 해냈다(You’ve really made the grade)”는 축하와 함께 관제센터는 톰 소령에게 얘기한다. “언론은 이제 당신이 어떤 스타의 얼굴이 새겨진 티셔츠를 입는지 궁금해할 것이다(And the papers want to know whose shirts you wear).”

데이비드 보위는 꾸준히 ‘스타’와 ‘명성’에 대한 회의적인 태도를 내비쳤다. 그 허망함과 덧없음에 대해 의문을 제기해왔다. 요컨대 미디어가 알고 싶어 하는 건 우주비행이라는 본질이 아니라는 것이다. 화제성을 올려줄 스타 이미지를 그저 빨아먹으려 한다는 것이다. 그는 위대함에 대한 냉소가 없는 위대함은 지속 가능하지 않다는 걸 본능적으로 깨닫고 있는 뮤지션이었다.

비단 미디어만은 아니다. 데이비드 보위는 무엇보다 대중의 속성을 잘 파악하고 있었다. 그는 끊임없는 변신을 통해 단일한 이미지로 소비되고, 결국 버려지는 걸 절묘하게 차단했다. 그가 자신을 향한 헌사나 마찬가지인 영화 ‘벨벳 골드마인’(1998년)을 탐탁해하지 않은 가장 큰 이유다.

데이비드 보위가 언제나 원한 건 거리 두기였다. 각각의 캐릭터는 이를테면 거리 두기라는 목적을 위한 수단이었던 셈이다. ‘스페이스 오디티’에서 자신을 메이저 톰과 동일시한 그는 이후 ‘지기 스타더스트’라는 외계인이 되었다가 ‘알라딘 세인’이라는 분열적인 자아로 스스로를 설계했다.

“내가 어디로 갈지는 나도 모른다. 하지만 지루하진 않을 거라고 약속한다(I don’t know where I’m going from here, but I promise it won’t be boring).” 생전 그가 공언한 그대로 그는 죽기 전까지 예정되지 않은 모험으로 가득한 길을 걷다가 2016년 홀연히 떠났다.

‘스페이스 오디티’는 초기 그의 어쿠스틱 성향을 응축하고 있는 곡이다. 데이비드 보위 하면 떠오르는 글램(Glam)과는 차이가 있는 셈이다. 앞서 설명했듯 새로운 시도를 거듭했던 그가 글램에 투신한 기간이라고 해봐야 3년이 채 되지 않는다.

글램을 궁금해하는 독자가 있을 것 같아 덧붙인다. 글램은 글래머러스(glamourous)의 준말로 ‘화려하다’라는 의미다. 로큰롤을 연주하기는 하는데 화장을 하고, 번쩍거리는 패션을 추구한 장르라고 보면 거의 틀림없다. 존 레넌의 글램에 대한 평가는 이런 측면에서 정확하다. “립스틱을 좀 칠한 로큰롤.”

이제 왜 하필이면 괴짜인지에 대해 설명해야 할 차례다. 그가 괴짜인 이유, 지구로 귀환하지 않음을 직접 선택했기 때문이다. 데이비드 보위는 이걸 “자발적 소외”라고 표현했다. 궤도에 진입한 톰 소령은 다음처럼 노래한다.

“여기, 멀리 떨어진 깡통 같은 우주선에 앉아서 바라보니/ 지구는 푸르고 내가 할 수 있는 건 아무것도 없네요/…/ 나는 지금 몹시 고요한 상태예요/ 우주선은 알아서 가겠죠/ 아내에게 사랑한다고 전해주세요.”

흥미로운 점이 있다. 내가 지면을 통해 강조했듯 우리는 착각을 하고 산다. 영국과 미국 사람은 팝 가사의 뜻을 이해하고 음악을 즐길 거라고 지레짐작한다. 꼭 그렇지만은 않다. 이 곡 역시 그랬다.

‘스페이스 오디티’는 1969년 7월 11일 긴급 발매되었다. 아폴로 11호의 달 탐사에 맞추기 위함이었다. 전략은 성공적이었다. BBC에서 달 착륙 이벤트를 다루면서 이 곡을 배경음악으로 썼기 때문이다. 비단 BBC만은 아니었다. 이후 ‘스페이스 오디티’는 달 관련된 프로그램에 수시로 등장하면서 시대를 초월한 팝의 신화로 널리 사랑받았다. 이와 관련, 데이비드 보위는 2003년 인터뷰에서 이런 코멘트를 남긴 바 있다.

“그 사람들, 가사 전혀 안 들은 게 분명해요. 설령 들었다고 하더라도 용기가 없었겠죠.”

데이비드 보위의 증언에 의하면 BBC 간부가 “아, 맞아, 그 우주 노래, 톰 소령, 어쩌고저쩌고 그게 딱이겠다”라고 말하는 걸 목격했다고 한다. “부장님, 그 사람 마지막에 우주에 갇혀요. 좀 불길하지 않아요?”라고 반론을 제기할 누군가가 부재했던 것이다. 따라서 ‘스페이스 오디티’는 회사 내 수직적인 문화의 폐단을 비판하는 예시로서도 언급 가능하다. 과연, 명곡은 그 쓰임새부터가 남다르다고 해야 하나.

'기본' 카테고리의 다른 글

| [아무튼, 주말] 최치원이 ‘호리병 속 별천지’라 했던 화개… MZ들의 ‘茶 소풍’ 성지 됐네 (0) | 2022.04.16 |

|---|---|

| [아무튼, 주말] 황룡이 물을 마시는 용산은 제왕의 땅인가? (0) | 2022.04.16 |

| 넘어질 때마다 날 일으켜준 말 “잊어버려! 지금의 나로 충분해” (0) | 2022.04.16 |

| 민간인 학살해 공포 극대화… ‘가짜뉴스-언론통제’로 진실 감춰[글로벌 포커스] (0) | 2022.04.16 |

| [동아광장/최인아]‘존재의 이유’를 말해 보라 (0) | 2022.04.16 |